高校公民の問題演習

令和7年4月20日

地方分権改革と地方自治

※( )内の年度の大学入学共通テスト・センター試験の問題を参考に作られています。(答えはすべて半角数字で入力すること)

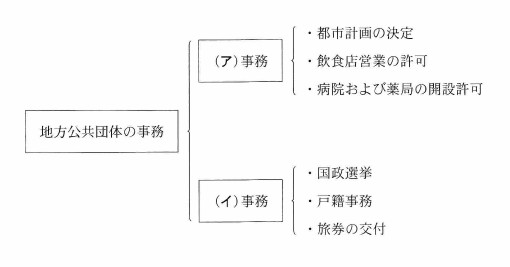

問1 次の図は、現行の地方自治法に基づき、地方公共団体が行う事務の区分とその例を表したものである。この図に関連する下の記述a~cの正誤の組合せとして正しいものを、下の①~⑧のうちから一つ選べ。

(2021(令和3)・第2日程)

a (ア)事務は、地方公共団体が地域の実情に合わせて主体的に処理できる事務として、憲法で列挙された事務である。

b (イ)事務は、本来地方公共団体が行うべき事務であるが、全国で統一的に実施するため法令によって国に委託した事務である。

c (ア)事務に対する国の関与の手段は、(イ)事務に対するものに比べて、限定的である。

① a 正 b 正 c 正

② a 正 b 正 c 誤

③ a 正 b 誤 c 正

④ a 正 b 誤 c 誤

⑤ a 誤 b 正 c 正

⑥ a 誤 b 正 c 誤

⑦ a 誤 b 誤 c 正

⑧ a 誤 b 誤 c 誤

問2 生徒Xと生徒Yは、地方分権一括法(1999年成立)に関する資料をみながら会話をしている。次の会話文中の空欄 ア ~ ウ に当てはまる語句の組合せとして最も適当なものを、後の①~⑧のうちから一つ選べ。

(2022(令和4))

X:この時の地方分権改革で、国と地方自治体の関係を ア の関係としたんだね。

Y: ア の関係にするため、機関委任事務制度の廃止が行われたんだよね。たとえば、都市計画の決定は、 イ とされたんだよね。

X: ア の関係だとして、地方自治体に対する国の関与をめぐって、国と地方自治体の考え方が対立することはないのかな。

Y:実際あるんだよ。新聞で読んだけど、地方自治法上の国の関与について不服があるとき、地方自治体は ウ に審査の申出ができるよ。申出があったら ウ が審査し、国の機関に勧告することもあるんだって。ふるさと納税制度をめぐる対立でも利用されたよ。

① ア 対等・協力 イ 法定受託事務

ウ 国地方係争処理委員会

② ア 対等・協力 イ 法定受託事務

ウ 地方裁判所

③ ア 対等・協力 イ 自治事務

ウ 国地方係争処理委員会

④ ア 対等・協力 イ 自治事務

ウ 地方裁判所

⑤ ア 上下・主従 イ 法定受託事務

ウ 国地方係争処理委員会

⑥ ア 上下・主従 イ 法定受託事務

ウ 地方裁判所

⑦ ア 上下・主従 イ 自治事務

ウ 国地方係争処理委員会

⑧ ア 上下・主従 イ 自治事務

ウ 地方裁判所

問3 生徒Xと生徒Yは報告会を主催したL市とその近隣の地方自治体について調べた。発表内容をまとめるために、生徒たちは歳入区分のうち地方税と地方交付税と国庫支出金に着目して、次の文章と後の表を作成した。なお、文章は表を読みとって作成したものである。表中の地方自治体①~④のうちL市はどれか。正しいものを、表中の①~④のうちから一つ選べ。

(2022(令和4))

L市の依存財源の構成比は、表中の他の地方自治体と比べて最も低いわけではありません。ただし、「国による地方自治体の財源保障を重視する考え方」に立った場合は、依存財源が多いこと自体が問題になるとは限りません。たとえばL市では、依存財源のうち一般財源よりも特定財源の構成比が高くなっています。この特定財源によってナショナル・ミニマムが達成されることもあるため、必要なものとも考えられます。

しかし、「地方自治を重視する考え方」に立った場合、依存財源の構成比が高くなり地方自治体の選択の自由が失われることは問題だと考えられます。L市の場合は、自主財源の構成比は50パーセント以上となっています。

| 地方自治体 | 歳入区分の構成比(%) | ||

| 地方税 | 地方交付税 | 国庫支出金 | |

| ① | 42 | 9 | 19 |

| ② | 52 | 1 | 18 |

| ③ | 75 | 0 | 7 |

| ④ | 22 | 39 | 6 |

(注) 歳入区分の項目の一部を省略しているため、構成比の合計は100パーセントにならない。表中に示されていない歳入のうち、自主財源に分類されるものはないものとする。

問4 日本では近年、三位一体の改革と呼ばれる、国と地方の財政のあり方を見直す税財政改革が実施されてきた。この改革の内容として適当でないものを、次の①~④のうちから一つ選べ。

(2007(平成19))

① 国庫補助負担金を廃止または縮減する。

② 地方債の発行について国の関与を廃止する。

③ 国から地方自治体への税源移譲を行う。

④ 地方交付税の見直しを行う。

問5 地域の活性化に関連して、次の文章中の空欄 ア ・ イ に当てはまる語句の組合せとして正しいものを、下の①~④のうちから一つ選べ。

(2019(平成31))

少子高齢化が進むにつれ、人口減少に直面する地方都市のあり方が問われるようになった。これに対応して、商業や医療など生活に必要な機能を担う施設を都市の中心部に集中させ、中心市街地を活性化させると同時に行政サービスの効率化を図る ア の考え方もある。

また、居住地ではなくても、応援したい地方公共団体に寄付をすると、その額に応じて所得税と住民税が控除される イ という仕組みがある。これは地方公共団体の間で税収を移転させる効果があり、地域活性化や被災地の復興支援のために、これを利用する人もいる。

① ア コンパクトシティ イ ふるさと納税

② ア コンパクトシティ イ 独自課税

③ ア ミニマム・アクセス イ ふるさと納税

④ ア ミニマム・アクセス イ 独自課税

令和6年10月20日

グローバル化と異文化理解

※( )内の年度の大学入学共通テスト・センター試験の問題を参考に作られています。(答えはすべて半角数字で入力すること)

問1 文化や宗教に関する説明として適当なものを次のア~ウから全て選んだとき、その組合せとして正しいものを、後の①~⑦のうちから一つ選べ。

(2023(令和5))

ア ホモ・レリギオーススという言葉は、神に祈りをささげるという宗教的な営みに重きを置く人間のあり方を、端的に表現したものである。

イ 日本の高校で茶道を教え、自国と他国の文化の優劣を明確にすることは、文化相対主義の考え方に基づいて文化の共生を促すことになる。

ウ 現代の世界で文化間の摩擦が増してくる中では、西洋とイスラームの衝突は不可避であるとするカルチャー・ショックの思想が説かれる。

① ア ② イ ③ ウ ④ アとイ

⑤ アとウ ⑥ イとウ ⑦ アとイとウ

問2 異文化理解についての記述として適当でないものを、次の①~④のうちから一つ選べ。

(2006(平成18))

① 古代ギリシア人たちが異民族を「バルバロイ」と呼んで

② どの文化もそれぞれに固有の価値を備えており、互いの間に優劣の差をつけることはできない、とする文化相対主義は、人が文化の多様性を認め、寛容の精神に基づく異文化の理解へと歩を進める上で、一定の役割を果たしうる。

③ パレスチナ生まれの思想家サイードは、近代において西洋の文化が自らを東洋と区別し、東洋を非合理的で後進的とみなすことで西洋自身のアイデンティティを形成した過程を指摘し、その思考様式をオリエンタリズムと呼んだ。

④ 一つの国家や社会の中で異なる複数の文化が互いに関わり合うことなく共存できるよう、その障害となる諸要素を社会政策によって除去する必要がある、と考える多文化主義の立場は、それ以前の同化主義への反省から生まれた。

問3 次の文章は、社会における利害の結び付きについての説明である。文章中の a ~ c に入れる記述をア~カから選び、その組合せとして最も適当なものを、下の①~⑧のうちから一つ選べ。

(2018(平成30))

人間の諸活動がグローバル化した現代では、遠い他者の利害も自己の利害と深く関係している。例えば、市場経済のグローバル化により、 a 。また、世界の飢餓や貧困などを救済することは、 b ので、世界全体の利益になると考えられている。さらに、差別的扱いを受けてきた人々の救済が、社会全体を利することもある。例えば、性別役割分担を c 、不平等によって不利益を被る人たちを救うだけでなく、男女共同参画社会を促進し、社会全体の活性化を促すだろう。

ア 先進国の経済が発展途上国の経済発展に寄与し、経済格差が縮小した

イ 一国の経済不安が、世界全体に大きく影響するようになった

ウ 新自由主義を推進し、世界経済を発展させる

エ 人類の福祉を向上させ、国際平和につながる

オ 社会的・文化的性差に依拠するものとして問い直すことは

カ 生物学的性差に依拠するものとして再評価することは

① a―ア b―ウ c―オ

② a―ア b―ウ c―カ

③ a―ア b―エ c―オ

④ a―ア b―エ c―カ

⑤ a―イ b―ウ c―オ

⑥ a―イ b―ウ c―カ

⑦ a―イ b―エ c―オ

⑧ a―イ b―エ c―カ

問4 オリエンタリズムに関して、次の文章を読んで、その趣旨として適当でないものを、下の①~④のうちから一つ選べ。

(2003(平成15))

東洋の諸民族は、後進的,退行的,非文明的,停滞的などと様々に呼ばれる他の人々とひとまとめにされて、生物学的に劣っているがゆえに道徳的・政治的に教化されるべきものと見なされてきた。それゆえ東洋人は、西洋社会の中で排除されているある種の劣等な人々、(中略)つまり、その共通の特徴を述べるとすれば、嘆かわしいほど異質なという表現がぴったりであるような人々と同列に扱われてきたのである。東洋人が東洋人として、ありのままに見られ、注目されることはまれであった。(中略)東洋人は従属人種の一員であったがゆえに、従属させられなければならなかった。

(サイード『オリエンタリズム』)

① オリエンタリズムは、東洋の特殊性や独自性を強調する見解であるとされるが、実際には西洋寄りの観点から構成された東洋観である。

② オリエンタリズムにおいては、東洋は学問,芸術,商業における進歩の本流からはずれており、保守的で奇妙な世界として扱われてきた。

③ オリエンタリズムにおいては、古来、東洋文化は西洋文化と対比して客観的に研究され、東洋人は西洋の中の異質な他者と見なされてきた。

④ オリエンタリズムは、東洋を特定の見方で研究し、真実の姿とはかけ離れた異国情緒豊かなものとして表現してきた思潮である。