中学理科(生物・地学)の問題演習

令和7年5月1日

いろいろな花のつくり

※( )内の高校の入試問題を参考に作られています。(記号を答える問題は全角のカタカナのみを入力すること)

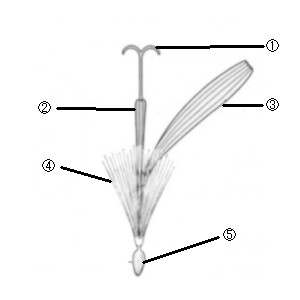

(1)アブラナの花を分解したところ、次の図のようになった。各問いに答えよ。

(島根県公立高校入試)

① 図のA~Dを何というか、それぞれ名称を答えよ。

② 図のA~Dを、花の中心から外側に向かって並べたとき、その順番を記号で答えよ。(半角アルファベットの大文字のみ入力すること)

(2)キク科のタンポポは、被子植物の双子葉類である。タンポポは、図1の小さな花がたくさん集まり、1つの大きな花を形成する。次の問いに答えなさい。

(鹿児島・ラ・サール)

① 次のア~エは、図1の①~⑤のどの部分か。番号とその名称を答えよ。(番号については半角数字のみ入力すること)

ア 花粉ができる

イ 花粉が受粉する

ウ 種子ができる

エ 綿毛に変化する

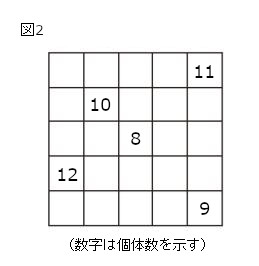

② 次の文の(ア),(イ)に最も適する数値を答えよ。(半角数字のみ入力すること)

草原(200m2)に生えているタンポポの個体数を調べてみることにした。草原全体の個体数を実際に調べるのは大変なので、草原の一部(25m2)を25区画の正方形に区切り、このうち、ランダムに選んだ5区画について実際に個体数を調べた。1区画は、1m2にした。その結果を図2にまとめた。この結果から1区画あたりの平均個体数を求め、草原全体の個体数を推定することにした。1区画の面積は草原全体の面積の\( \displaystyle \frac{1}{\fbox{(ア)}} \)なので、草原全体の個体数は、1区画の平均個体数の\( \fbox{(ア)} \)倍となり、草原全体の個体数は、\( \fbox{(イ)} \)個体と推定される。

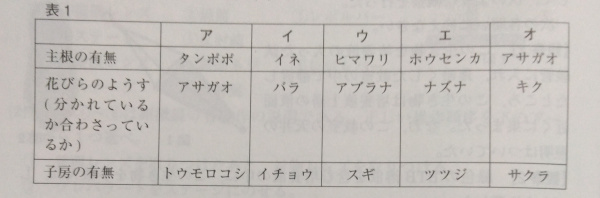

(3)植物に関する次の各問いに答えなさい。

(大阪・清風)

① エンドウと同じ「マメのなかま」の植物を、次のア~エから1つ選び、記号で答えよ。(全角のカタカナのみ入力すること)

ア ナズナ イ タンポポ

ウ シロツメクサ エ アサガオ

② 主根の有無・花びらのようす・子房の有無について、それぞれエンドウと同じものが記されている欄を、表1のア~オから1つ選び、記号で答えよ。(全角のカタカナのみ入力すること)

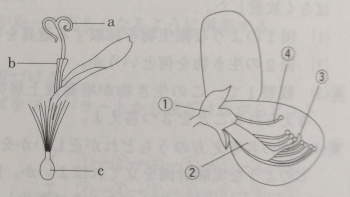

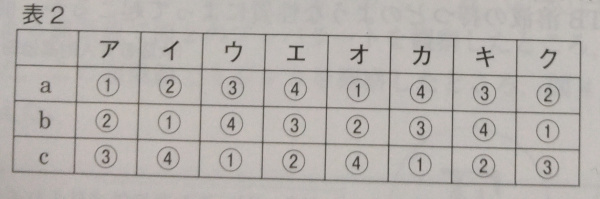

③ 右図は、タンポポとエンドウの花を模式的に示したものである。タンポポのa・b・cの各部分をエンドウの①~④の部分に正しく対応させたものを、表2のア~クから1つ選び、記号で答えよ。(全角のカタカナのみ入力すること)

ただし、エンドウの模式図は花びらの一部を取り除いてある。

(4)多くの花において、花弁は色あざやかで目立ちやすい。その理由について、植物が受粉するしくみを考えて説明せよ。

(島根県公立高校入試)

令和6年11月3日

太陽系の惑星

※福岡県の西南学院高校の入試問題を参考に作られています。(記号を答える問題は全角のカタカナのみを入力すること)

下の表は、現在知られている太陽系の惑星を小さい順に並べ、いろいろな特徴を示したものである。これらについて以下の問いに答えなさい。

惑星名 |

惑星の半径 |

密度 |

公転周期 |

Xの数 |

a |

0.38 |

5.4 |

0.24 |

0 |

b |

0.53 |

3.9 |

1.88 |

2 |

c |

0.95 |

5.2 |

0.62 |

0 |

地球 |

1.00 |

5.5 |

1.00 |

1 |

d |

3.9 |

1.6 |

164 |

8 |

e |

4.0 |

1.3 |

84.0 |

20以上 |

f |

9.4 |

0.7 |

29.5 |

30以上 |

g |

11.2 |

1.3 |

11.9 |

39以上 |

(1)上の表の惑星は、いずれも輝いて見える。この理由として、最も適当なものを次の中から1つ選び、記号で記せ。

ア みずから光を出しているから。

イ 太陽の光を反射しているから。

ウ 月の光を反射しているから。

エ 1つの惑星が出す光を反射しあっているから。

オ いくつかの惑星が出す光を反射しあっているから。

(2)表のXにはどのような語句があてはまるか。適語を記せ。

(3)太陽系で最も大きい惑星(表のg)は何か。名称を漢字で記せ。

(4)地球の約9倍の直径をもつにもかかわらず、密度が水よりも小さい惑星(表のf)は何か。名称を漢字で記せ。

(5)表からわかることとして正しいものを次の中から1つ選び、記号で記せ。

ア 地球より外側を公転する惑星の半径は、地球の直径より大きい。

イ 地球より半径が小さい惑星は、公転周期が地球より短い。

ウ 公転周期が長い惑星ほど、半径が大きい。

エ 公転周期が2年以内の惑星は、密度が3g/cm3より大きい。